給食

基本方針

- 日本の旬・伝統食・郷土料理などを取り入れた和食を中心とした給食

- 安心、安全で手作りを基本とした基本的な食習慣を身につける食事作り

- 健康な心と身体、摂食機能の発達に合った食事作り

- 食べることは“生きる”ことをテーマに食べる意欲、動植物の命の大切さ、感謝の心を育て、日本の伝統行事を中心とした食育活動

1.安心、安全で手作りを基本とした基本的な食習慣を身につける食事作り

生活クラブを中心に安心、安全な食材選択を心掛けています。

かつおぶしをたっぷり使用し、昼食から夕食まで全て手作りで行っています。

2.健康な心と身体、摂食機能の発達に合った食事作り

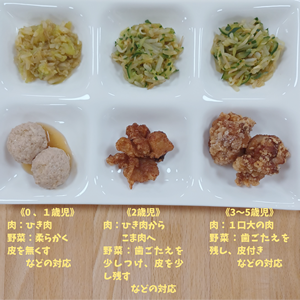

離乳食は初期食・中期食・後期食と分け、1人1人に合った食事作りをしています 。

乳幼児については0,1歳児食・2歳児食・幼児食と食事形態を分け、毎月の子どもの口腔発達の様子を見て野菜の茹で加減や大きさなどを調整しています。

3.食べることは“生きる”ことをテーマに食べる意欲、動植物の命の大切さ、感謝の心を育て、日本の伝統行事を中心とした食育活動

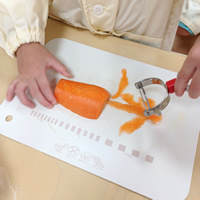

お米研ぎや味噌汁作りなど生活に身近な食育活動を多く取り入れています 。

見て、触って、匂って五感を刺激できるよう食材を展示しています。

献立

献立表2025年度2月号

これまでの「献立」

2026/01・2025/12・2025/11・2025/10・2025/09・2025/08・2025/07・2025/06・2025/05・2025/04・2025/03

とうきょうすくわくプログラム

「とうきょう すくわくプログラム」とは

「とうきょうすくわくプログラム」は、すべての乳幼児の「伸びる・育つ(すくすく)」と「好奇心・探究心(わくわく)」を応援する幼保共通のプログラムです。乳幼児の豊かな心の育ちをサポートするため、主体的・協働的な探究活動を通じて幼児教育・保育の充実を図ることを目的としています。

尾山台保育園では

尾山台保育園では、毎日の生活、遊びの中から生まれる、子どもたちの「なぜ?」「知りたい」「やりたい!」という気持ちを大事にしています。今年度から東京都が推進するサポート事業「とうきょう すくわくプログラム」にも参加しています。今年度はうさぎ組と幼児クラスで行っています。実践の様子を保育園のホームページで発信していきます♪

ぜひチェックしてみてくださいね。

実践の様子

保健

2月を迎えて

寒暖差が激しく、乾燥している日々が続いていますね。

今のところ感染症の流行はありませんが、引き続き、手洗い・うがいをしっかり行い、体調の悪い時は無理をせず早めに受診して、十分に休息をとって下さい。

「生活リズムの乱れ」に注意しましょう!!

寒くなってくると、なかなか起きられず、朝ごはんを食べられなかったり、まだまだお正月気分で夜更かししたりと生活リズムが乱れていませんか?就学、進級を前に少しずつ生活リズムをつけていきましょう。生活リズムは4~5歳で完成するといわれています。睡眠時間は人によって多少の差があります。日中の活動が楽しく、生き生きできるようにリズムを作ってあげましょう。睡眠中に、病気から身を守る抵抗力が作られるといわれます。インフルエンザが流行る今の時期は特に早寝の睡眠を心掛けましょう。

- 生活リズムと睡眠

睡眠不足になると大脳の働きが悪くなり、あちこちの器官に支障をきたし体調をくずします。長く続くと発育に影響します。熟睡できるように環境を整えてあげましょう。 - 生活リズム

脳細胞を作るには、良質のタンパク質と脂肪が必要です。そしてエネルギーとして使われるのがブドウ糖です。1日の活動を保障してくれる「朝ごはん」をたっぷり食べさせたいですね。特に寒い朝は身体が温まる味噌汁やスープなどがお勧めです。

鼻水が長引くときは、受診しましょう!

鼻水の出る病気にもいろいろあります。かぜ症候群、アレルギー性鼻炎、花粉症などです。

近年、子どもの頃から、花粉症になる人も増えています。0~4歳までの乳幼児はスギ花粉よりは、ハウスダスト(ダニ、ペットの毛、フケなど)によるアレルギー性鼻炎が多いそうです。風邪による鼻水が長引くと、中耳炎を起こすことがあります。鼻水が1週間続いているときは、耳鼻科を受診してみましょう。

肌がカサカサしませんか?

冬は空気が乾燥するため、皮膚も乾燥しがちです。皮膚のバリア機能の低下は、アレルギーなどさまざまな疾患を引き起こすきっかけにもなります。子どもの皮膚は、大人よりもうすく、皮脂の分泌も少ないため、乾燥しやすく刺激にも敏感です。

乾燥から皮膚を守るためには、こまめにスキンケアすることが必要です。

加湿器などで湿度を最低でも50% 以上に保ち、保湿剤はお風呂上がり、 朝の着替えの時など1日最低2回は塗るとよいといわれています。

子どものまなざし

0歳児 TちゃんとRくん

ひよこ組エピソードノートより

ひよこ組「TちゃんとRくん」

Kちゃんと「いちもんめ(わらべうた)」を歌ってあそんでいた。うたを聞いてRくん、Tちゃんがやってくる。Tちゃんは棚に入っていたマッサージリングを取り、うたのリズムに合わせてトントンと床を叩いている。Rくんは自分もリングが欲しいが足元にKちゃん、棚の前にはTちゃんが座っていてリングが取れず困っている。大人が「ここにあるよ」と伝え、取ろうとするが体勢的に取ってあげる事はできない。

その様子を見たTちゃんが棚に残っていたマッサージリングをとって「ん!」と言ってRくんに手渡す。Rくんも嬉しそうにうたに合わせてマッサージリングで床を叩く。

考察

Tちゃんは周りをしっかり見ているんだなとその姿に思わず感動した。大人が手渡しても良かったが「どうするかなー」と待ってみてよかったなと感じたエピソードだった。ついつい手助けをしたくなってしまうので、大人がぐっとこらえ子ども同士の関りを見守っていけるようになりたいと感じた。最近「じぶんで」の姿が出てきているTちゃんとRくん。友だちが手伝ってくれたことが何よりもうれしかったのだろうなと感じた。

1歳児 自分できめたい!

りす組のエピソードノート(子どもたちの成長の姿の記録)

8月16日の記録より、1歳児クラスでの特徴的な成長の姿。

Hくん(りす組1歳児クラス)

登園後はどうしても気持ちがのらず、ご機嫌ななめのHくん。保育士を相手に「いかなーい」「おはよございます しなーい」「だっこ したーい」「だっこ しないの」と大騒ぎです。

それでも、少しの間抱っこしていると落ち着き遊びへ向かう事ができました。それでもみんなが行くホールへは「いかないの ほーるしない」と意思表示。保育士はこの後やる予定の絵の具の準備をするので、Hくんもしばらくお部屋で過ごすことに。見ていると洗濯ばさみやマグネットを箱にいっぱい入れて遊んでいます。遊んでいるHくんに(保育士)「えのぐぺったんする?」と聞くと、ぺったんしない!」とここでもNOの意思表示。

保育士がYちゃんといろいろな色の絵の具をお皿に出していると、Hくんはその様子を見ていたのか、いっぱい出していたおもちゃを自分一人で片づけ「ぺったんしようか~」とやってきました。そのまま楽しそうに絵の具の遊びをしていました。

1歳から 2歳ころにかけて、どの子もHくんのように大人に対して「ただこね」(自己主張)をする姿がたくさん見られると思います。家庭でも悪戦苦闘の日々を送られている事と思います。

これは「自分の思いがある一方で相手にも思いがある事がわかるようになった」という大きな成長の姿 の表れでもあるのです。自分の思いを受け入れてもらいたいあまり、相手の思い(こうしてほしいという 意図)に対していっそう自分の思いを強く主張するようになります。(大切なのは、その一方で子どもの中 には相手の意図を受け入れていかなければいけないという思いもちゃんとあるということ。)

Hくんも、はじめは保育士の誘いかけ(意図)に対して強く拒否しましたが、一度自分の思いを受け入れてもらえた後では、自分で何をするか決めているのがわかります。ここで保育士が「今はみんなホールで遊ぶのよ!」と大人の意図を通そうとすれば、もっとこじれてしまい、自分から楽しい事(絵の具)を発見する場面も出てこなかったかもしれません。

「だだこね」の姿の裏には、 相手 がいる 「 その社会の中で自律したい 自分で決めたい 」(それは同時に相手に 「わかってもらいたい」「ほめてもらいたい」 という強い力 思い が育っている のです。 自分で決めたり立ち直ったりする事を待ってあげたり、きっかけを探ってあげるような 役割を大人が担ってあげたいですね。

このような子どもの成長の道筋を 理解していると ちょっと 違った視点で 「だだこね」する子どもと向き合えるのではないでしょうか?

最後に担任は 「先のわくわくするような楽しい事」を日々の保育の中で たくさんつくる 事で、「片付けをして絵の具をする」のように子ども自身 が 見通しの力 をつけて自律していく事に つながっていくと考察しています。

(参考著書: 白石正久著「発達の扉」)

(写真は、別の日の Hくん です。エピソードとは関連ありません。)

4歳児(きりん組) 助けて上げるね

幼児クラスのポートフォリオ(写真と共に子どもたちの成長の姿の記録)

4月4日の記録より、学年が上がったばかりの3歳児クラスと 4歳児クラスの子との関わり

Iくん(きりん組4歳児クラス)

Kくん(かば組3歳児クラス)

- IくんがKくんの様子を見にきました

- 作りたい物がありながらどこのページにあるか分からずに困っていたKくん

- 「何作りたいの?」と聞いて...

「このページの?」

かば組でも作れるページに目星をつけて教えてくれました

- Kくんはそこから見直して「コレだ!」と作りたかったものが見つかり、製作を開始!

Iくんも自分の製作に戻りました

これも日常のありふれた様子です。Iくんは、淡々と関わっていますが、3月までは幼児クラスで一番下のクラスでしたので、年下の子の存在ができてとても嬉しいのだと思います。

誰に言われるでもなく、当たり前のように助けてあげようと思う姿を見ると、そんな自分でいたいという“ねがい”を人はもともと持っているんだなと感じます。

年齢によっては、その“ねがい”はあっても、余計なお世話のように見えてしまう瞬間もあると思います(相手は嬉しくなかったり)。そんな時も周りの大人は、子どもの隠れた“ねがい”に気づいてあげたいですね。

5歳児(ぞう組) 配膳やらない!

幼児クラスのポートフォリオ(写真と共に子どもたちの成長の姿の記録)

4月13日の記録より、5歳児の心の動き

Sちゃん(ぞう組5歳児クラス)

コロナの健康観察期間中。この日登園したのはかば組(3歳児クラス)3人と Sちゃんの4人のみ。ぞう組が自分1人だと知ると「私 今日は 配膳 やらないからね。4人分なんて たいへん!」と朝から繰り返し話していた。「そうだね、大変だね。そしたら自分の分だけやってくれる?」と大人がお願いし、散歩に出発。

(~多摩川へ~)

かば組の K くん・N ちゃんは虫好きで、ためらいなく触っていく姿を見ると「すごいね。私は触るのちょっと怖いかも」と飛んでくる虫を避けているが、テントウムシを見つけると「ねぇ、こっちにいっぱいいるよ!」とギリギリまで近づいて指をさして教えてくれた。捕まえた姿を見ると「すごいね、いっぱいいるね」と S ちゃんも嬉しそうに話す。

虫探しの後はタンポポ探し。かば組の E くんが一生懸命探していた。帰ろうと歩き出した遊歩道でSちゃんがタンポポを見つけ、摘んでひと吹きフーッとした後に「Eくんもやってみて」と手つなぎしていた Eくんの口の前に差し出した。

保育園に着くと「やっぱり配膳やるよ」と急いで着替え、扉の前で「早く開けて~」とやる気満々の Sちゃん。大人に手伝ってもらいながら、4人分の配膳を終わらせた。